Auch bei Schülerinnen und Schülern der Beruflichen Oberschule Friedberg sind Tanztutorials auf TikTok sehr angesagt.

Archiv des Autors: David R.

Das Beste von der „Open Mind Night“: „Acht Jahre“ von Paula K.

Es ist jetzt über acht Jahre her, dass du von uns gegangen bist.

Acht Jahre, seitdem dieser Motorradunfall mein Leben verändert hat. Acht Jahre, in denen ich mich jeden Tag frage, wie es wäre, wenn du noch hier wärst. Ich denke so oft an dich. Manche Tage sind leichter, an anderen fühlt es sich an, als hätte ich dich gestern verloren.

Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich die Nachricht bekam. Es war, als hätte jemand einfach den Boden unter meinen Füßen weggezogen. Alles, was sicher war, alles, was Halt gab, war plötzlich weg. Du warst weg. Und mit dir ging ein Teil von mir.

Ich vermisse dich, Papa. Jeden Tag. Es gibt so viele Momente, in denen ich wünschte, ich könnte dich einfach anrufen, dir von meinem Tag erzählen, deinen Rat hören oder einfach nur deine Stimme. Ich vermisse es, wie du mich mit deinem Lachen aufmuntern konntest, wie du mich angeschaut hast und ich sofort wusste, dass du stolz auf mich bist.

Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Aber ehrlich gesagt, fühlt es sich nicht so an. Der Schmerz ist immer noch da, vielleicht nicht mehr so laut wie früher, aber immer noch präsent. Es gibt Momente, da sehe ich jemanden, der dir ähnlich sieht, oder höre ein Lied, das du mochtest, und plötzlich ist der Schmerz wieder da, als wäre es erst gestern passiert.

Ich frage mich oft, wie du mein Leben jetzt sehen würdest. Ob du stolz auf mich wärst, ob ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Es gibt so viele Dinge, die ich dir erzählen möchte. Du hast so viel verpasst. Geburtstage, Erfolge, Niederlagen – all die kleinen und großen Momente, die ich mit dir teilen wollte.

Ich versuche, stark zu sein, so wie du es mir beigebracht hast. Aber manchmal ist es schwer, ohne dich weiterzumachen. Ich stelle mir oft vor, dass du irgendwo bist, vielleicht auf einer langen Straße, mit dem Wind im Gesicht und Freiheit im Herzen. Und ich hoffe, dass du glücklich bist, wo auch immer du jetzt bist.

Ich wünschte, ich könnte dich noch einmal umarmen, dich noch einmal hören, noch einmal mit dir lachen. Aber das Einzige, was mir bleibt, sind die Erinnerungen. Sie sind alles, was ich habe, und ich halte sie fest, so gut ich kann.

Papa, ich vermisse dich so sehr. Und ich hoffe, dass ich dich eines Tages wiedersehe. Bis dahin trage ich dich in meinem Herzen. Du bist ein Teil von mir, für immer.

Text: Paula K.

Das Beste von der „Open Mind Night“: „Freie Blumen“ von Melek Algül

Eine Blume verblüht nicht, weil sie keinen Regen hatte, sondern weil ihre

Wurzeln geschnitten wurden. Ein Licht erlischt nicht einfach so,

sondern weil es erstickt wird. Es sind keine Naturgewalten, welche

Blumen zerstören und das Feuer erlöschen. Es sind die Hände

derjenigen, welche nicht lieben, welche geblendet sind durch puren

Zorn. Und es sind keine Flammen oder Blumen. Sie sind Frauen.

Einfache Frauen wie du und ich.

Sie verblühen nicht von selbst, sie werden ausgelöscht. Ausgelöscht

von einem System, welches schweigt. Von einer Welt, die wegsieht. Es

beginnt nie groß und auffällig, sondern still und einsam, in den eigenen

vier Wänden, in welchen es meistens auch ein Ende nimmt. Wir alle

wissen Bescheid, doch Handeln ist nicht immer dabei.

85.000.

85.000 Frauen, welchen alleine letztes Jahr die Stimme geraubt wurde.

85.000 Frauen, welche dachten, in unserer emanzipierten Gesellschaft

frei blühen zu können.

Und doch verblassen Jahr für Jahr Tausende von Leben. Sie sterben

nicht an Unfällen, nicht nach einem Schicksal. Sie sterben durch die

Hand von Menschen, welche ihre Freiheit nicht wertschätzen.

Wie frei sind wir wirklich, wenn unsere Blumen noch immer verblühen

müssen, weil andere entscheiden, dass ihr Licht zu hell und ihre

Wurzeln zu frei sind?

Ist unsere komplette Freiheit wirklich erreicht, wenn Freiheit für

manche Frauen noch immer nur ein stiller Traum bleibt?

Es ist nicht nur dein Leben und dein Weg, sondern unser Leben und

unser Weg. Unser Kampf und unsere Stimme, für jede Frau, für jede

Blume, die nicht mehr blühen durfte.

Text: Melek Algül

Bildergalerie zur „Open Mind Night“ an der Beruflichen Oberschule Friedberg

Fotos: J. Badde

Das Beste von der „Open Mind Night“: „System“ von Theresa Widmann

Seit Jahren leben wir in einem System.

Ein Geflecht aus unzähligen Strukturen, die wir kaum verstehn.

Manche sind geordnet, andere chaotisch, manche fast zu perfekt durchdacht –

doch ist das wirklich das Leben? Nur ein System?

Ein Konstrukt, das uns antreibt,

damit alles funktioniert,

damit alles läuft,

damit… wir funktionieren.

Von Anfang an werden wir hineingepresst,

wie Puzzleteile, die nicht passen,

doch mit Druck sich irgendwie fügen lassen.

Du bist hier, um deinen Teil zu leisten.

Das tuen hier die meisten.

Deine Aufgabe: das System erhalten.

Aber ohne es zu spalten.

Füge dich. Funktioniere.

Wie ein Zahnrad oder eine Maschine. Funktioniere.

Sei das, was von dir erwartet wird. Deine eigenen Erwartungen und Wünsche hintenangestellt.

Damit du jeden hier erhellst und dich dabei doch selbst verstellst.

Und dann frage ich mich:

Ist das das perfekte System?

Katastrophen. Kriege. Unzufriedenheit.

Ist das der Preis?

Trotz all dem Fleiß?

Ist das Teil des Plans?

Ist das das perfekte System?

Aber was, wenn es keinen Plan braucht?

Kein System, das alles lenkt?

Diese Ordnung, dieses Gefüge – es raubt uns so viel.

Kreativität. Freude. Begeisterung.

„Das bringt nichts!“, schreit die Stimme des Systems.

Ideen werden erstickt,

bevor sie atmen können.

Und wehe, du wagst es,

deinen eigenen Weg zu gehen.

Dann bist du egoistisch.

Dann bist du eigennützig.

Dann bist du das Problem.

Und alle werden nur stumm von der Seite zuseh‘n.

Doch sag mir, warum?

Warum fühlt es sich falsch an,

das Richtige zu tun? Sollte es sich nicht richtig anfühlen?

Warum begegnet man Träumen mit Neid,

Hoffnung mit Missgunst,

Erfolg mit Spott?

Sag mir warum fühlt es sich so falsch an das Richtige zu tun?

Das System, das so super funktioniert,

leitet uns in eine Welt voller Konkurrenz.

Schneller. Höher. Weiter.

Nur nicht nach hinten schauen.

Die anderen sind uns egal.

Jeder für sich. Keiner zusammen.

Das System – das so super funktioniert.

Doch was ist mit Zusammenhalt?

Was ist mit Unterstützung?

Mit Freude? Mit einem Miteinander?

Das sind Fremdwörter in unserer Realität.

Denn hier muss jeder alles können.

Alleine. Ohne Hilfe. Keine Fehltritte.

Nur Perfektionismus.

Aber wer kann denn schon alles?

Es gibt keine Alleskönner.

Es gibt nur Menschen.

Menschen mit Stärken.

Menschen mit Schwächen.

Menschen, die scheitern.

Menschen, die lachen.

Menschen, die lieben.

Menschen, die Mensch blieben.

Vielleicht,

vielleicht sollten wir wieder mehr Mensch sein.

Weniger funktionieren, mehr fühlen.

Weniger kämpfen, mehr ruhen.

Weniger hassen, mehr lieben.

Ein System, das uns zusammenführt.

Das uns lehrt, einander zu sehen,

einander zu schätzen,

voneinander zu lernen

und somit ein Miteinander zu schaffen.

Das wäre ein System, das funktionieren könnte.

Mehr Mensch sein.

Mehr Leben.

Mehr wir.

Ist das das System, das super funktioniert?

Text: Theresa Widmann

Übergriff? – „Jetzt hab‘ dich nicht so!“

Eines der wichtigsten Tabuthemen der heutigen Zeit sind Übergriffe von einer Person auf eine andere. Rund 89 Prozent der Frauen und 29 Prozent der Männer erlebten schon mal einen sexuellen Übergriff. Dazu zählen nicht nur ungewollte sexuelle Handlungen, sondern auch Bemerkungen oder scheinbar harmlose Berührungen, die in die Komfortzone des Gegenübers eindringen und meist ungefragt getätigt werden. Die mitunter meist betroffene Brache ist, neben Tätigen im Gesundheitswesen, die Gastronomie. Kellner*innen schlagen sich fast täglich mit anzüglichen Bemerkungen und ungewollten Berührungen herum. Die Frage ist: wo wird der Strich gezogen? Was ist übergriffig und was ist harmlos? Das ist leider nicht zu leicht zu beantworten, denn seine Grenzen setzt jeder selbst. Viele empfinden eine Berührung am Arm als völlig normal, anderen jedoch ist das zu viel und erachten es als eher unangenehm.

Da dieses Thema leider oft unter den Tisch gekehrt und vergessen wird, habe ich mich mit ein paar Personen unterhalten, die in der Gastronomie tätig sind und schon einmal eine Erfahrung in diesem Bereich gemacht haben, um uns ihre Geschichten zu erzählen. Da die Identitäten geschützt werden, bleiben die Namen anonym. Genauso wie der Name der Autorin.

Person 1: „Ich arbeite in der Gastronomie seit nun zwei Jahren und habe schon viel erlebt. Ein Stammgast, mit dem ich mich schon häufig unterhalten habe und mit dem ich ein gutes Verhältnis hatte, da wir im gleichen Alter sind, kam vorbei. Er war mehr als nur ein bisschen angetrunken und bestellte bei uns noch etwas zu trinken. Ich unterhielt mich ein bisschen mit ihm und ging dann in in Küche, um die gespülten Gläser auszuräumen. Als ich mich umdrehte, stand er plötzlich ganz nah vor mir und versuchte, mich zu küssen. Ich war zwar überrumpelt, konnte ihn aber gerade noch so abwehren. Er hat mich später über bekannte auf Instagram gefunden und wollte mit folgen. Mir war das echt unangenehm und ich gehe ihm aus dem Weg, wenn ich ihn in der Stadt sehe.“

Person 2: „ Ich arbeite seit nun drei Jahren in einer Bar. Wir hatten eine große Reservierung geplant, denn ein Gast wollte seine Firmen-Weihnachtsfeier bei uns veranstalten. Ich habe Freunden von mir gerade ein Getränk gebracht, als sich dieser Gast neben mich stellte und seine Hand um meine Hüfte legte. Ich entfernte seine Hand und ging ein Schritt zurück. Er folgte mir aber und legte dann seine Hand auf meinen Hintern. Ich war so überrascht von dieser Situation, dass ich nicht reagierte, sondern zu meinem Kollegen ging, um ihn zu bitten, ihn hinauszuschmeißen. Mein Kollege konfrontiere ihn damit und es brach ein riesiger Streit aus, bei dem ich als Lügnerin bezeichnet und mein Kollege beschimpft wurde. Die ganze Bar sah bei dem Spektakel zu. Letztendlich war es mir eher unangenehm, so einen großen Ausbruch ausgelöst zu haben, als dass ich glücklich war, dass er nun Hausverbot hat.“

Viele erleben nicht nur körperliche Übergriffe, sondern müssen sich auch mit anzüglichen und übergriffigen Bemerkungen rumschlagen, bei dem es schwieriger ist, die Grenze zu ziehen, da es sich ja „nur“ um Worte handelt.

Person 3: „Ich muss mir viel anhören. Häufig sind es Männer, die seit 50 Jahren verheiratet sind und mal wieder etwas trinken gehen. Sie meinen oft sie sind unwiderstehlich. Wenn ein Mann im Alter deines Opas zu dir sagt ,Wenn ich nur ein paar Jahre jünger wäre, würde ich mir das mit dir nochmal überlegen, ist mein erster Instinkt zu lachen, obwohl es eher traurig ist. Wenn er nämlich nur ein paar Jahre jünger wäre, wäre er immer noch 60 Jahre älter als ich. Immer öfter kommen auch Aussagen beim Bezahlen, wie ob man im Preis inbegriffen ist, weil es so teuer sei und ob sie dich deswegen heute Nacht mit nach Hause nehmen könnten. Diese Aussagen hören sich zwar witzig an und mit ihnen umzugehen, ist auch nicht so schlimm, wie mit Berührungen, dennoch fühle ich mich immer unwohl, wenn sie so etwas sagen und dich dann nicht mehr aus den Augen lassen.“

Person 4: „Ich habe vor zwei Jahren in einem Restaurant gearbeitet. Mir wurde häufig hinterhergepfiffen und es wurden Kommentare über meinen Hintern abgelassen. Immer wieder wurden zweideutige Witze gemacht. Dagegen sagen kann man nicht viel, ich habe es meistens ignoriert und gelächelt, denn das Trinkgeld war wichtig. Ich habe aber gelernt, dass wenn ich eine enge Hose anhatte, ich immer eine Schürze darüber anzog, die meinen Po verdeckte. Da habe ich mich nicht mehr ganz so unwohl gefühlt.“

Auch Männer haben immer öfter mit Übergriffen zu kämpfen. Bei ihnen wird das Ganze leider nicht so ernst genommen, wie bei Frauen, denn „sie können sich ja wehren“, so der häufige Kommentar, aber auch hier ist es wichtig, die Menschen darauf aufmerksam zu machen.

Person 1: „Ich bin Kellner in einem Restaurant auf dem Dorf und dort kommen meistens immer sonntags Frauen zum Mittagsbrunch. Stammgäste lassen oft nach einer gewissen Zeit ihre Scham fallen. Ältere Frauen kneifen mir in die Wange und sagen, ich sähe aus wie ihr Mann, als dieser noch jung war oder bringen anzügliche Kommentare, wie ich dürfe bei ihnen daheim auch gerne mal privat kellnern. Oft lächle ich bloß, aber eigentlich ist es mir echt unangenehm. Ich schicke häufig Kolleginnen hin, die den Tisch dann für mich übernehmen.“

Person 2: „Es sind immer öfter ältere Damen da, die sich gerne mit mir unterhalten und mir klimpernde Blicke zuwerfen. Ich habe gelernt, damit umzugehen, obwohl sie meine Mutter sein könnten. Unangenehm wurde es erst, als eine Dame jeden Tag kam und mir Blumen und eine Karte mit ihrer Nummer darauf geschenkt hat. Sie hat meine Freunde über mich ausgefragt, wenn die mal da waren und hat mich regelmäßig umarmt und an den Hintern gefasst. Am Ende hat sie Hausverbot bekommen.“

Alle diese Geschichten sind auf ihre Weise eine Form des Übergriffs und enden meistens mit einem Gefühl des Unwohlseins. Trotzdem wehren sich immer noch viel zu Wenige gegen diese Art der Belästigung. Häufig folgt dem Wehren auch ein Gefühl der Scham. Es wird sich gefragt, ob es jetzt auch nötig war, etwas dagegen zu tun und ob der Aufstand es Wert war. Man kann aber sagen, das es auf jeden Fall wichtig ist, sich zu wehren und die Person zur Rede zu stellen. Sie werden sonst mit ihren Verhalten fortfahren, da sie keine Konsequenzen spüren. Zudem ist es wichtig, auch mit Leuten aus dem Umfeld zu reden, um das Ganze zu verarbeiten und dir Zuspruch zu sichern, das hilft vielen emotional weiter.

Wenn du dir selbst nicht sicher bist, ob eine Berührung unangebracht ist oder nicht, lass‘ es bleiben oder versichere dich bei deinem Gegenüber, ob das in Ordnung geht. Das Thema ist sehr sensibel und sollte sowohl in den Medien, als auch im sozialen Umfeld viel präsenter sein, denn meist werden solche Situationen mit den Worten „Wer in der Gastronomie arbeitet, muss damit rechnen!“ abgespeist.

Text: Anonym

Jugend debattiert: Ein Wettbewerb voller Leidenschaft an der FOS/BOS Friedberg

Am 21. Januar 2025 war es wieder so weit: Der Schulwettbewerb von „Jugend debattiert“ fesselte Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der FOS/BOS Friedberg. Mit spannenden Themen und leidenschaftlichen Argumentationen zeigten die Teilnehmer ihr rhetorisches Können und ihre analytischen Fähigkeiten.

Die Themen: Viel Diskussionsstoff

In diesem Jahr standen zwei brisante und hochaktuelle Themen zur Debatte:

1. Sollen Zoos in Deutschland abgeschafft werden?

2. Soll die Bewertung von Gruppenleistungen gegenüber Einzelleistungen in der Schule höheres Gewicht bekommen?

In der ersten Runde debattierten alle Teilnehmer das Thema „Sollen Zoos in Deutschland abgeschafft werden?“. Nach spannenden und engagierten Diskussionen qualifizierten sich die besten vier Debattanten für die Finalrunde. Dort widmeten sie sich der Frage „Soll die Bewertung von Gruppenleistungen gegenüber Einzelleistungen in der Schule höheres Gewicht bekommen?“.

Beide Fragestellungen sorgten für intensive Diskussionen und warfen wichtige gesellschaftliche und bildungspolitische Fragen auf.

Thema 1: Abschaffung von Zoos – Artenschutz oder Tierquälerei?

Die Debatte über Zoos war von emotionaler Tiefe geprägt. Die Befürworter der Abschaffung argumentierten, dass die Haltung von Tieren in Gefangenschaft oft nicht artgerecht sei und die natürlichen Verhaltensweisen der Tiere massiv einschränke. Zudem gebe es moderne Alternativen wie virtuelle Safaris, die den Bildungsauftrag von Zoos ersetzen könnten.

Die Gegenseite betonte hingegen die Bedeutung von Zoos für den Artenschutz. Viele Tierarten wären ohne Zuchtprogramme in Zoos bereits ausgestorben. Außerdem spielten Zoos eine wichtige Rolle für die Biodiversität und weckten bei Besucherinnen und Besuchern ein Bewusstsein für den Schutz bedrohter Tiere.

Ein starkes Zitat, das in dieser Debatte von der Pro-Seite gewählt wurde lautete: „Ein Goldener Käfig, ist immer noch ein Käfig“.

Thema 2: Höhere Gewichtung von Gruppenleistungen gegenüber Einzelleistungen?

Auch die Frage nach der Bewertung von Gruppenleistungen sorgte für hitzige Diskussionen. Die Befürworter einer höheren Bewertung argumentierten, dass Teamarbeit in der modernen Arbeitswelt unverzichtbar sei und in der Schule stärker gefördert werden sollte. Eine gerechte Gewichtung von Gruppenleistungen stärke zudem soziale Kompetenzen und die Fähigkeit zur Kooperation.

Die Kontraseite wies hingegen darauf hin, dass in Gruppenarbeiten oft einzelne Schülerinnen und Schüler den größten Teil der Arbeit übernehmen, während andere weniger beitragen. Eine höhere Gewichtung könnte daher als ungerecht empfunden werden und die individuelle Leistung in den Hintergrund drängen.

Die Gewinner: Rhetorik auf höchstem Niveau

Nach intensiven Diskussionen standen die Gewinner fest. Mit klarer Argumentationsstruktur, präziser Ausdrucksweise und überzeugender Präsenz setzten sich Franziska und Felix durch. Sie werden unsere Schule nun auf der nächsten Ebene des Wettbewerbs vertreten und zeigen, dass die FOS/BOS Friedberg nicht nur fachlich, sondern auch rhetorisch überzeugt.

Ein Wettbewerb, der mehr ist als nur ein Wettkampf

„Jugend debattiert“ bietet eine wertvolle Plattform, um wichtige Themen zu diskutieren und gleichzeitig Schlüsselkompetenzen wie kritisches Denken, Argumentationsfähigkeit und Teamarbeit zu fördern. Für die Teilnehmer war der Wettbewerb eine Gelegenheit, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und sich mit relevanten Fragen unserer Zeit auseinanderzusetzen.

Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich und wünschen den Gewinnern viel Erfolg in der nächsten Runde! Die Debatten haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, gemeinsam über Lösungen für die Herausforderungen unserer Gesellschaft nachzudenken.

Text: Thomas H., Hatice K.

Fotos: Josua K., Daniel W., Savana H., Helin S. (alle Vorklasse FOS)

Fotogeschichte: Unsere Reise nach Prag!

Die 13. Klassen der FOS Friedberg haben sich vor wenigen Wochen auf eine Abschlussfahrt nach Prag begeben, um zu Beginn des Schuljahres noch einmal gemeinsam etwas zu erleben. Unsere Autorin und Fotografin Laura hat hier Eindrücke sammeln können.

Fotos/Text: Laura G.

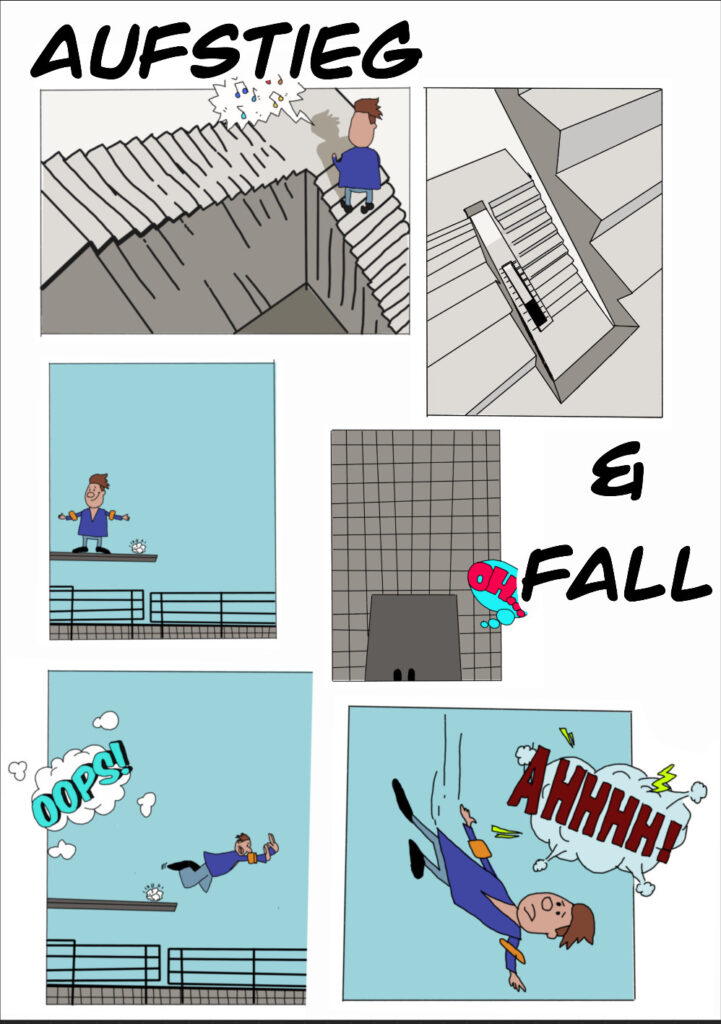

Comic: Aufstieg und Fall

Comic: Laura G.

Lauras Zeichnungen wurden mit der App „Procreate“ erstellt.

Unser Auslandspraktikum: Zwei unvergessliche Wochen im Bezirkskrankenhaus Lienz

Wir, acht Schüler der FOS Friedberg, hatten die großartige Gelegenheit, im Rahmen des von der EU finanzierten Erasmus+-Programms vom 15. bis 26. Juli 2024 ein zweiwöchiges Praktikum im Bezirkskrankenhaus von Lienz in Österreich zu absolvieren. Es war für uns eine intensive Zeit voller neuer Erfahrungen, Herausforderungen und schöner Begegnungen.

Während unseres Aufenthalts waren wir in einer gemütlichen Ferienwohnung im Tamerburgerhof untergebracht, die nur zehn Minuten zu Fuß vom Krankenhaus entfernt lag. Die Lage war einfach ideal – nah genug, um schnell zur Arbeit zu kommen, aber auch perfekt, um nach Feierabend die wunderschöne Umgebung von Lienz zu erkunden. Die Berge im Hintergrund und die ruhige Atmosphäre der Unterkunft gaben uns die nötige Erholung nach unseren anstrengenden Tagen im Krankenhaus. Vor allem die enorme Hitze hat uns zu schaffen gemacht.

Im Bezirkskrankenhaus wurden wir sofort freundlich aufgenommen. Die Kolleginnen und Kollegen dort waren unglaublich hilfsbereit und offen, was uns den Einstieg erleichtert hat. Wir wurden auf vier Stationen aufgeteilt: Onkologie, Neurologie, Kardiologie und Rehabilitation. Dort hatten wir die Möglichkeit, bei vielen Aufgaben aktiv mitzuhelfen. Sei es bei der Unterstützung des Pflegepersonals oder bei kleineren medizinischen Handgriffen – wir fühlten uns als wichtiger Teil des Teams. Diese Einblicke in die Arbeit im Gesundheitswesen waren für uns alle eine wertvolle und bereichernde Erfahrung. In diesen zwei Wochen bauten wir teilweise starke Bindungen zu den Patienten auf und mussten uns leider auch von Patienten verabschieden. Zurückblickend haben diese Erfahrungen uns jedoch trotz der traurigen Momente weitergebracht.

Ein wichtiger Aspekt unseres Aufenthalts war die Möglichkeit, unsere Selbstständigkeit auf die Probe zu stellen. In der Ferienwohnung waren wir für unseren Alltag selbst verantwortlich, was uns half, im Umgang mit neuen Situationen sicherer zu werden. Diese Verantwortung hat uns nicht nur beruflich weitergebracht, sondern auch persönlich gestärkt. Wir mussten eigenständig arbeiten und unsere Zeit organisieren. Wir hatten jedoch auch Tage, an denen wir die Planung voll und ganz unseren Lehrern überlassen konnten. Wir waren mit ihnen Essen und im Kino, sind einen Berg hinauf gewandert und mit der Sommerrodelbahn wieder heruntergefahren. Diese Tage haben uns nicht nur die perfekte Erholung gebracht, sondern auch unsere Freundschaft gestärkt.

Zusammengefasst waren die zwei Wochen in Lienz eine unvergessliche Zeit für uns. Wir konnten nicht nur viele neue berufliche Erfahrungen sammeln, sondern auch besondere Erinnerungen sammeln. Rückblickend sind wir uns alle einig: Das Erasmus-Praktikum im Bezirkskrankenhaus Lienz war ein voller Erfolg und hat uns persönlich und fachlich enorm bereichert.