Lara meldet sich im folgenden Text als ehemalige Redakteurin der Schülerzeitung mit einem Erfahrungsbericht zurück.

Ob es das Hochgefühl nach den ersten 15 Punkten des Schuljahres war oder der „Mental Breakdown“ wegen dem Referat für den nächsten Tag, das noch nicht mal angefangen wurde – die Oberstufe war geprägt von Extremen. Extremen Ups. Und auch von extremen Downs. Es gab die einen, die besser mit dem Leistungsdruck, der einem von unserer deutschen kapitalistischen Leistungsgesellschaft anerzogen wurde, klargekommen sind und die anderen, die halt mehr gestruggelt haben. But luckily: We made it 🙂 (most of us).

Wie, warum und was wir da geleistet haben, wäre nochmal eine andere Ebene der Systemkritik. Systemkritik an einem System, welches auf ganz natürliche Art und Weise Bulimielernen, unverhältnismäßigen Perfektionismus, unrealistische Prüfungssituationen, strikten Frontalunterricht oder gegensätzlich den exponentiell steigenden Aufwand von Projektarbeiten in unserer Bildungsmentalität normalisiert. Diese Kritik klingt zu radikal? Die Stimmen nach einer Reform des Schulsystems werden gesamtgesellschaftlich zwar immer lauter, aber Konzepte wie die Waldorfschule oder andere alternative Lernkonzepte scheinen dann aber doch wieder zu extrem für die leistungsorientierte Pädagogik in unserem Land. Naja Schluss mit der Systemkritik. Oder doch nicht? Ereignisse wie die letzte Abiprüfung, das Abisaufen oder die Zeugnisverleihung haben unseren Sommer der endlosen Möglichkeiten geprägt. Die neugewonnene Freiheit stand oder steht im Gegensatz zu dem streng durch getakteten Schulalltag. Doch spätestens nachdem dieser Sommer der unendlich-scheinenden Nächte, sonnengeprägten Seetage und der Urlaubsromantik mit Freunden geendet hat, konnte einen genau diese neugewonnene Freiheit auch etwas überfordern. Denn wofür in den letzten Jahren keine Zeit war, musste nun in aller Eile entschieden werden. Oder doch nicht? Lieber nochmal etwas Zeit lassen und mit sich selbst und mit was man seinen Lebensinhalt füllen will, auseinandersetzen? Doch was machen während dem „sich Zeit lassen“? Ist die tonnenschwere Last der Freiheit die uns eine individualisierte Gesellschaft beschert hat nun also Fluch oder Segen? Was sind die positiven beziehungsweise negativen Aspekte auf dem Spektrum der unendlichen Möglichkeiten nach dem Schulabschluss?

Zunächst zu den positiven Aspekten (aka extremen Ups): Durch den halbwegs gesicherten Wohlstand in unserem Land, die Globalisierung, die Digitalisierung und auch die Individualisierung als Folge der vorhergehenden Punkte haben viele unserer Generation das unglaublich wertvolle Privileg, die Wahl zu haben. Die Wahl zu haben, ist ein Privileg, welches uns durch vielschichtige und komplexe Systematiken gewährleistet wurde. Diese strukturellen Vorteile beruhen nicht selten darauf, dass am anderen Ende der Privilegien-Skala verschiedene marginalisierte Gruppen benachteiligt werden. Egal ob diese Gruppen durch patriarchale, rassistische oder ableistische Konstrukte unterdrückt werden. Soviel zum Privilegien-Check. Diesen rate ich jedem, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, keine geistigen oder körperlichen Einschränkungen hat, weiß, vermögend oder männlich ist, und/oder aus akademisierten Familienverhältnissen stammt. Falls eins oder mehrere dieser Kriterien auf dich zutreffen, kannst du dich, wie ich mich auch, glücklich schätzen, denn wir genießen so ziemlich alle strukturellen Vorteile, die man sich nur vorstellen kann.

Wir hätten theoretisch die Möglichkeit aus der deutschen Leistungsgesellschaft auszubrechen. Abstand zwischen uns und die Erwartungshaltungen von unserem ganz persönlichem „Außen“ zu bringen. Erwartungshaltungen, die meistens ein familiäres, wirtschaftliches oder gesellschaftliches Interesse verfolgen. Wenn wir diesen Abstand auch wirklich räumlich verwirklichen, haben wir die Möglichkeit, die Welt und ihre Bewohner besser kennenzulernen. Womöglich haben wir sogar die Chance in andere Kulturkreise und Wertesysteme einzutauchen und somit einer komplett neuen Perspektive auf das Leben und was es lebenswert macht, zu begegnen. Diese räumliche Distanz „auf Reisen“ kann allerdings auch schmerzlich sein, zum einen weil man so weit weg ist von allem, was man gewöhnt ist und gemocht hat und zum anderen, weil man einen kleinen Sneak Peak zu Themen wie globale und soziale Ungleichheit erhält. Allerdings kann es einem auch sehr dabei helfen, sich selbst, seine eigenen Bedürfnisse, Leidenschaften und Wünsche besser kennenzulernen. Eventuell strebt man ein Leben jenseits der westlich geprägten gesellschaftlichen Standards an oder man merkt, dass es genau das ist, womit man sein Leben füllen will. Die Schönheit dieser Freiheit liegt also irgendwie darin, dass man sich mit zunehmender Distanz zu jeglichen Erwartungshaltungen immer mehr an sich selbst und seinen persönlichen Weg, sein Leben zu gestalten, annähert.

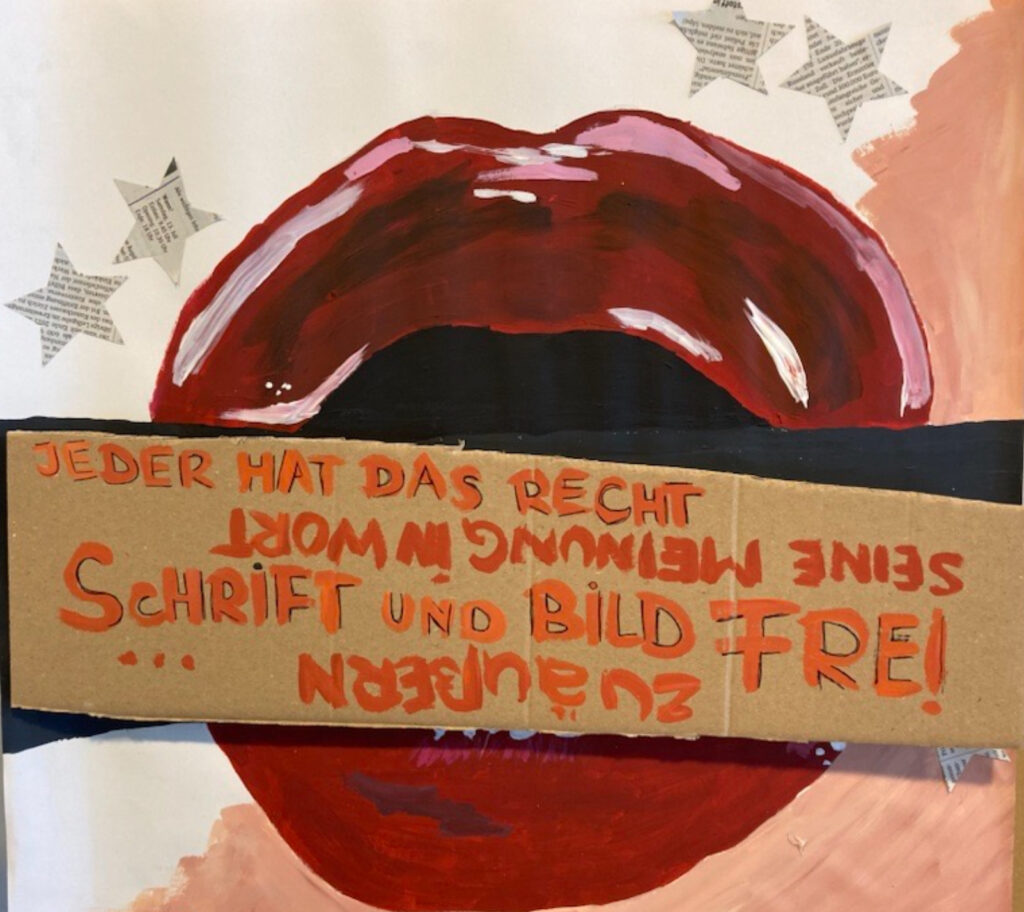

Diese „Findungsphase“, wie sie oft belächelnd abgetan wird, kann einem aber auch das unglaublich ermächtigende Gefühle der Unabhängigkeit und Eigenständigkeit verleihen. Allerdings sollte das jetzt auch nicht heißen, dass das Low-Budget-Reisen, welches von der links-grünen Bubble immer so glorifiziert wird, der einzige Weg zur ultimativen Selbsterkenntnis ist. Viele Wege führen nach Rom, um hier auch noch ein Sprichwort, welches den puren Europäismus verkörpert, einzubauen. Es ist gar nicht notwendig, unsere Atmosphäre mit noch mehr Treibhausgasen durch eine Flugreise zu belasten. Die Auswirkungen globaler und sozialer Ungleichheit sind auch schon längst in Deutschland angekommen. Beziehungsweise eigentlich ging ein Großteil dieser Ungerechtigkeit ja ursprünglich von Europa durch geschichtliche Gräueltaten aus. Beispiele hierfür sind unsere Kolonialgeschichte oder die systematische Ausbeutung vieler Länder im globalen Süden durch die mächtigsten Industrienationen dieser Welt. Ganz nebenbei bemerkt: Wieso kommt der Kolonialismus eigentlich so gut wie gar nicht in den deutschen Lehrplänen vor? Wie problematisch die öffentliche, mediale Darstellung von vieler dieser Ungleichheiten ist, zeigt sich vor allem gerade brandaktuell bei der Objektifizierung von Menschenleben in der Migrationspolitk. Die Objektifizierung von Schicksal und Trauma. Die Objektifizierung von Intelligenz und Potential.

Mit diesem kleinen Exkurs in Sachen Menschenrechte will ich nur eins vor Augen führen: Diese Zusammenhänge zwischen System und Individuum, zwischen Diskriminierung und Machtgefälle zu begreifen, hat mir persönlich sehr weitergeholfen und mich enorm bereichert. In jeglicher Hinsicht. Es hat mir geholfen eine kritische, hinterfragende und reflektierte Bürgerin zu werden. Aus meiner Sicht eine demokratische Pflicht. Es hat mir geholfen, mich und meine eigenen Bedürfnisse besser kennenzulernen. Es hat mir geholfen, eine wage Vorstellung von dem zu erhalten, mit was ich meinen Lebensinhalt füllen will. Was mir ein Gefühl von Sinnhaftigkeit verleiht. Ich habe für mich entschieden, dass die Bekämpfung dieser diskriminierenden Konstrukte immer ein Teil meines Lebens sein soll. Doch diese Erkenntnisse kann ich überall auf der Welt erlangen. Ob auf einem Berggipfel in Neuseeland, in Los Angeles am Roulette-Tisch, auf einem Markt in Namibia oder auch einfach in meinem Bett zuhause. Allerdings ist nicht nur der Ort, wo man sich mit sich selbst auseinandersetzt, sehr individuell, sondern auch das Ergebnis, welches dabei herauskommt. Denn es ist doch genau diese Diversität an komplett unterschiedlichen Lebensentwürfen, die für eine tolerante und inklusive Gesellschaft essentiell ist.

Auf der anderen Seite können auch genau eben Fragen wie

– „Was macht mich glücklich?“,

– „Was verleiht mir ein Gefühl von Sinnhaftigkeit?“,

– „Welche Verpflichtungen habe ich / will ich eingehen?“,

– „Für was trage ich die Verantwortung / will ich die Verantwortung übernehmen?“,

– „Welche Themen liegen mir am Herzen / Wo will ich Schwerpunkte in meinem Leben setzen?“,

– „Wie will ich mein Leben gestalten, dass es meinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht?“

ein Gefühl von Überforderung und Überwältigung auslösen. Diese Orientierungslosigkeit kan sich manchmal sogar so übermächtig anfühlen, dass ein Gefühl der Ohnmacht eintritt. Ein Gefühl der Handlungsunfähigkeit. Man fühlt sich stuck. Stuck in den immer gleichen Gedankenspiralen, die zu größtenteils unbefriedigenden Ergebnissen führen. Die Ursachen für dieses Ohnmachts-Gefühl würde ich hier in zwei Einflussfaktoren kategorisieren. Zum einen kann die Ohnmacht durch persönliche „Krisen“ ausgelöst werden und andererseits durch Faktoren, auf die man selbst gar keinen direkten Einfluss hat, wie beispielsweise das weltpolitische Tagesgeschehen.

Zunächst die persönlichen Krisen. Die schon mehrfach erwähnten unendlichen Freiheiten unserer globalisierten und individualisierten, mitteleuropäischen Welt können auch sehr überfordernd wirken. Das kennen wir nicht nur von großen eventuell sogar lebensbeeinflussenden Entscheidungen. Das fängt schon im kleinen an. Wie, wenn wir mal einen freien Nachmittag zur Verfügung haben. Anfangs hat man so viele Ideen, was man mit seinen Stunden bis zur Schlafenszeit anstellen könnte, dass man sich schließlich nicht entscheiden kann und in den unendlichen Tiefen von Social Media versinkt. Das lässt sich sinngemäß auf diese vermeintlich großen Entscheidungen zurückführen. Das überwältigende Angebot an Optionen, seinen Lebensweg zu gestalten, kann also genauso überfordernd wirken, wie die Gestaltung eines freien Nachmittags. Die Entscheidungsfindung endet so oft in Frustration und dem vorhin schon erwähnten Gefühl der „Stuckness“. Und wenn man dann nicht mal selbst Einfluss auf die Umstände nehmen kann, die diese Frustration auslösen, kann dies dazu führen, sich machtlos, klein und unbedeutend zu fühlen. Denn die wenigsten von uns haben eine wirkliche Machtposition inne oder können in globalen Entscheidungsprozessen eine Veränderung erwirken.

Ohnmacht entsteht. Ein Ohnmachtsgefühl ausgelöst durch Weltschmerz. Ein Zustand der wohl immer mehr Menschen bekannt vorkommt. Nur was tun? Was tun gegen die Ohnmacht? Auf persönlicher und globaler Ebene. Eine Frage, die sich auch Luisa Neubauer in ihrem gleichnamigen Buch „Gegen die Ohnmacht“ stellt. Das erste und wohl Offensichtlichste ist es, sich seine Zeit aktiv einzuteilen und die Zeiten, in denen man sich mit diesen scheinbar übergroßen und bedeutenden Fragen auseinandersetzt, klar abzustecken. Eventuell sogar durch eine räumliche Trennung. Diese klare Trennung hilft einem dann auch dabei, die restliche Zeit auch wirklich als aktive Auszeit zu betrachten und nicht als passive „An-Zeit“. Beispielsweise könnte man festlegen, in in der Stunde nach dem Aufstehen und vor dem Schafen gehen, keine Nachrichten zu konsumieren, um sich in dieser Zeit aktiv von der Informationsüberflutung auf den Sozialen Medien zu distanzieren. Oder man sagt sich, sein „Comfort space“ (zum Beispiel das eigene Bett) ist eine Handy-freie Zone. So räumt man sich weltschmerzfreie Zeiten ein, in denen man nicht in einer „Welt-Empathie“ versumpft. Auf der persönlichen Ebene kann das ganz anders aussehen. Man kann beispielsweise extra in ein Café fahren, um sich dort mit meinen Zukunftsplänen zu beschäftigen. Sei es die nächste Reise zu planen, nach Ausbildungs- oder Studienmöglichkeiten zu recherchieren, sich über ein Thema zu informieren, welches einen momentan beschäftigt oder auch einfach nur die Freizeitplanung der nächsten Wochen anzugehen. So kann man sich selbst diese „unangenehmen“ und lästigen Aufgaben möglichst angenehm gestalten.

Der zweite Punkt knüpft sehr an den ersten an. Aktiv werden. Einfach irgendwo anfangen und ansetzen. Sich die überwältigend wirkende Aufgabe oder Fragestellung zerstückeln und den ersten schritt machen. Auf der Weltschmerz-Ebene wäre das zum Beispiel sich lokal zu engagieren. Egal ob ehrenamtlich in einer Orga, einem Verein oder einer politischen Vereinigung. Engagement lässt lebendig und nützlich fühlen. Meistens hat es zwar keinen direkten Einfluss auf die Thematik, die den Weltschmerz ausgelöst hat, aber es kann erstens auf regionaler Ebene sehr wohl zu Veränderung führen. Auch wenn es nur bei einer einzigen Person zu einer Veränderung führt, auch wenn diese eine einzige Person du selbst bist. Und zweitens ist es notwendig, um so vieles in unserem System aufrecht zu erhalten. Für die persönliche Ebene (Warum klingt das auf einmal so spirituell?) könnte das bedeuten einfach mal seine Gedanken zu sortieren. Alle Optionen, die für einen in Frage kommen, aufschreiben. An dieser Stelle einen kleinen Shout-out an Pro- und Kontra-Listen! Und auch einfach ausprobieren. Irgendwas anfangen, sei es einen kleinen Wochenendtrip, ein Praktikum, Bewerbungen schreiben oder auch ehrenamtliches Engagement. Oft helfen solche Ansätze auf der persönlichen und der Weltschmerz-Ebene. Außerdem habt ihr – vorausgesetzt ihr habt das Privileg die Wahl zu haben, ja jeder Zeit die Möglichkeit, euch um zu entscheiden und doch einen anderen Weg einzuschlagen.Und zuletzt hilft es meistens auch immer sich mit Menschen zu umgeben, die einen inspirieren und ermutigen. Freundschaften, in denen man sich gegenseitig ermutigt und pusht. Bezugspersonen, bei denen man sich nicht stuck fühlt, sondern wo der gegenseitige Austausch bereichernd ist.

Ob Personen diesen Mehrwert erbringen oder nicht, lässt sich oft ganz einfach daran erkennen, ob du selbst Lust hast, sie an deinen Gedanken teilhaben zu lassen. Ob sie diese mit dir weiterentwickeln und dich unterstützen, oder ob du eher das Gefühl hast dich rechtfertigen zu müssen. Mir hilft immer die Frage: Bewundere ich die Werte und Überzeugungen dieser Person und finde ich das, was sie macht und wofür sie steht, inspirierend? Wenn nein, will ich überhaupt diesen Menschen mein Leben, meine Träume und Vorstellungen kommentieren lassen? Denn wenn mein Gegenüber meine Einstellungen gar nicht nachvollziehen kann und nicht den Willen zeigt, meine Perspektive zu verstehen, ist sie wahrscheinlich auch nicht der / die richtige Ansprechpartner*in, mir einen Rat zu geben. Lebensratgeber-Teil beendet.

Doch warum beschäftigen uns überhaupt diese ganzen philosophischen Gedanken? Erst letztens meinte meine Mutter, dass ich mir viel mehr den Kopf zerbrechen würde, als sie es in meinem Alter getan hat. Irgendwie ist diese Überforderung und Orientierungslosigkeit mittlerweile für viele aber ganz normaler Bestandteil des Lebensgefühls der 20er geworden. Anscheinend hat sich die Midlife Crisis irgendwie generationstechnisch in der Gen Z in die 20er verlegt, wo sie noch bei den Boomern beziehungsweise bei den Millennials in den 30ern lag. Mögliche Gründe dafür könnten sein, dass wir einen viel leichteren Zugang zu Informationen jeglicher Art haben. Zu Nachrichten und Perspektiven von überall auf der Welt, was eine Ursache für den steigenden Weltschmerz darstellen könnte. Und aber auch zu ganz vielen diversen Arten der Lebensgestaltung, die auf Instagram und Co. glorifiziert und dargestellt werden, was natürlich ein viel größeres Vergleichspotential darstellt, was es in dieser Form vor 30 oder 40 Jahren so nicht gab.

So haben Globalisierung und Digitalisierung ihren Teil zu vielen Mental Breakdowns und Weltschmerz-Attacken in unserer Generation beigetragen. Allerdings bin ich überzeugt, dass man, egal welchen Weg man schließlich geht, in seinen 20ern nicht am falschen Ort sein kann. Diese Lebensphase ist dafür da, sich auszuprobieren, zu „scheiteren“, es wieder zu probieren und wahrscheinlich mindestens 3x nochmal irgendwo ganz anders neu ansetzen. Und überhaupt, wie kann man etwas überhaupt „Scheitern“ nennen, wenn man aus jeder Lebenssituation Erfahrungen für seinen eigenen Lebensweg ziehen kann? Letztendlich finde ich es rein kalkulatorisch sehr unwahrscheinlich, dass man mit der ersten Wahl seines Lebensinhaltes nach der Schule bis ins hohe Alter zufrieden sein wird. Deswegen sind Umwege im Lebenslauf meiner Meinung nach nicht nur ganz natürlich, sondern eine unumstößliche Notwendigkeit. So ist es auch ganz natürlich, dass die 20er, das heißt die Zeit nach der Schule, aus den tiefgründigsten Deep Dives und den höchsten Höhenflügen besteht. Eben ein Balanceakt der Extreme, bei dem jede*r einfach nur versucht seine / ihre ganz persönliche Balance zu finden.

P.S.: Seid nett zu einander und zu euch selbst <3

Text: Lara Q.