Als Reaktion auf den Zusammenbruch der Ampel-Koalition und die Entlassung des ehemaligen Bundesfinanzministers Christian Lindner wurde die Koalition aufgelöst. Folglich bildeten die SPD und die Grünen eine Minderheitsregierung, was zu einem noch herausfordernderen Parlamentarismus führt. Ohne eine Mehrheit im Parlament kann eine Regierung instabil werden, ist gezwungen, mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten und Kompromisse einzugehen, wodurch sie teilweise erpressbar wird. Am 23. Februar 2025 durften alle volljährigen Deutschen den 21. Deutschen Bundestag wählen, und die Ergebnisse lauteten wie folgt:

| Partei | Wahlergebnis 2025 | Wahlergebnis 2021 | Veränderung |

| CDU/CSU: | 28,6 % | 24,1 % | +4,5 |

| AfD: | 20,8 % | 10,3 % | +10,5 |

| SPD: | 16,4 % | 25,7 % | -9,3 |

| Grüne: | 11,6 % | 14,8 % | -3,2 |

| Die Linke: | 8,8 % | 4,9 % (Über Direktmandate im Bundestag) | +3,9 |

| FDP: | 4,3 % | 11,5 % | -7,2 |

| Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW): | 4,98 % | ——— | ——– |

Die Gewinner sind eindeutig die Schwesterparteien CDU/CSU, die mit den meisten Stimmen und einem Zuwachs von 4,5 % abschneiden, sowie die AfD, die ihre Stimmenzahl von 10,3 % im Jahr 2021 auf 20,8 % im Jahr 2025 verdoppeln konnte. Verlierer ist die gesamte Ampel-Koalition (FDP, SPD und die Grünen), die insgesamt viele Stimmen verliert.

Mögliche Koalitionen:

Sog. „GroKo“ (SPD und CDU/CSU)

• Pro: Stabile Mehrheit, Erfahrung in der Zusammenarbeit

• Contra: SPD stark geschwächt, unpopulär

„Kenia-Koalition“ (CDU/CSU + SPD + Grüne)

• Pro: Klare Mehrheit, könnte als „Kompromiss-Koalition“ funktionieren

• Contra: SPD und Grüne haben stark verloren, schwierige Verhandlungen und drei Parteien mit unterschiedlichen Werten (sog. „Ampel 2.0“)

„Schwarz-blaue Koalition“ (CDU/CSU + AfD)

• Pro: Stabile Mehrheit

• Contra: CDU lehnt offiziell eine Zusammenarbeit mit der AfD ab

Passend zur Bundestagswahl fand in den Schulen die sogenannte „Juniorwahl“ statt. Dabei handelt es sich um eine simulierte Wahl, die in vielen Schulen in Deutschland vor großen Wahlen (Bundestagswahlen, Landtagswahlen oder Europawahlen) durchgeführt wird. Ziel der Juniorwahl ist es, den politischen Bildungsprozess zu fördern, jungen Menschen zu zeigen, wie Wahlen funktionieren, auch wenn sie teilweise noch nicht tatsächlich wahlberechtigt sind, und ihr demokratisches Verständnis zu stärken.

Grafik: Juniorwahl, Kumulus e.V.

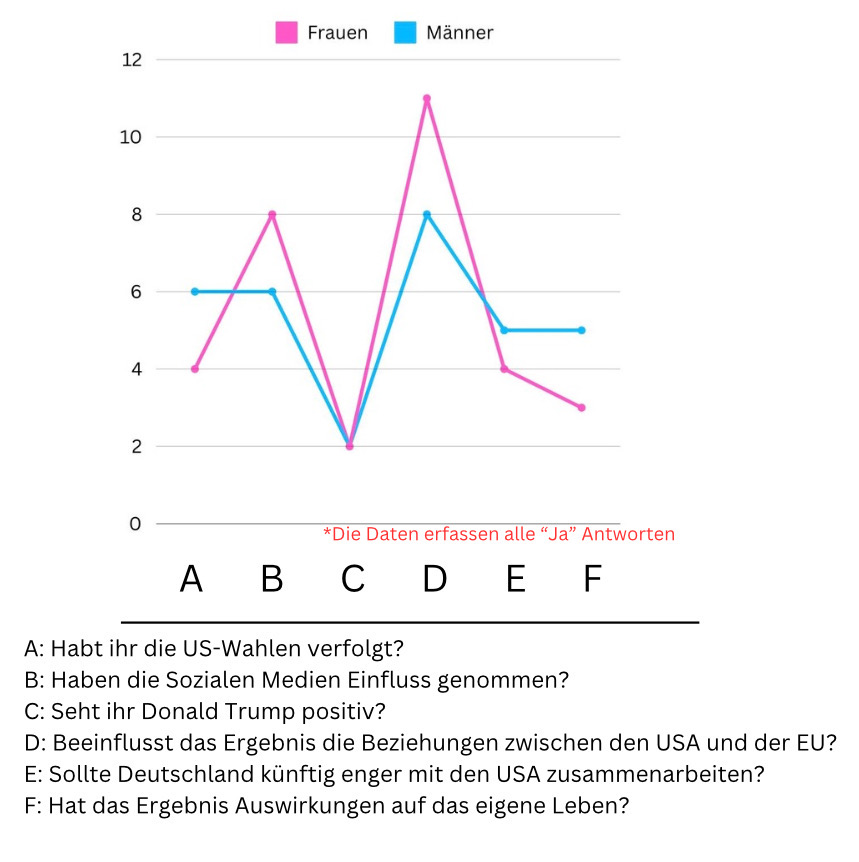

Wie man sehen kann, sind „die Linken“ bei jungen Menschen sehr beliebt, wahrscheinlich da sie sich für politische Ziele einsetzen, die für die junge Generation aktuell sehr wichtig sind, wie zum Beispiel soziale Gerechtigkeit, die Verteilung von Wohlstand, Bildungskosten, eine Mietpreisbremse, Arbeitsmarktunsicherheit und eine gerechte Steuerpolitik. Junge Menschen, die in unsicheren sozialen Verhältnissen leben oder sich Sorgen um ihre Zukunft machen, fühlen sich durch diese Positionen angesprochen.

Die neue Bundesregierung in Deutschland steht vor mehreren bedeutenden Herausforderungen, die sowohl innen- als auch außenpolitische Dimensionen betreffen.

Energiekrise und Klimawandel: Die Bewältigung der Energiekrise und der damit verbundenen hohen Energiepreise bleibt nach wie vor eine große Herausforderung. Gleichzeitig muss die Regierung weiterhin Klimaziele umsetzen.

Ukraine-Krieg und Außenpolitik: Die geopolitische Lage aufgrund des Krieges in der Ukraine erfordert eine kontinuierliche Außenpolitik, die einerseits der Ukraine zugutekommt, aber auch die Beziehungen zu anderen Ländern und internationalen Allianzen pflegt, wie zum Beispiel die transatlantische Freundschaft zu den USA.

Wirtschaft und Inflation: Hohe Inflation und Lieferkettenprobleme stellen die Regierung vor die Aufgabe, die Wirtschaft zu stabilisieren. Dazu gehört unter anderem die Bekämpfung der Teuerung, die Unterstützung von Unternehmen und die Förderung von Innovationen.

Digitale Transformation und Bildung: Die Förderung der digitalen Infrastruktur und die Verbesserung des Bildungssystems sind langfristige Aufgaben. Die Regierung muss sicherstellen, dass digitale Technologien für alle Schulen zugänglich sind und das Bildungssystem zukunftsfähig bleibt.

Koalitionsarbeit und politische Stabilität: Da die Bundesregierung in der Regel aus einer Koalition verschiedener Parteien besteht, muss sie kontinuierlich Kompromisse finden und die politische Stabilität bewahren. Konflikte zwischen den Koalitionspartnern könnten den Entscheidungsprozess erschweren.

Kommentar: Justin A.

Der Autor hat für diesen Text ChatGPT verwendet, um Ideen zu sammeln und sprachliche Fehler auszubessern.