Am 21. November 2025 hatten wir als Mitglieder des „Schule ohne Rassismus“-Teams die besondere Gelegenheit, an einer inszenierten musikalischen Lesung im Wittelsbacher Schloss in Friedberg teilzunehmen. Organisiert von unserem SOR-Team der Beruflichen Oberschule Friedberg bot die Veranstaltung einen eindrucksvollen Einblick in die Zeit unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

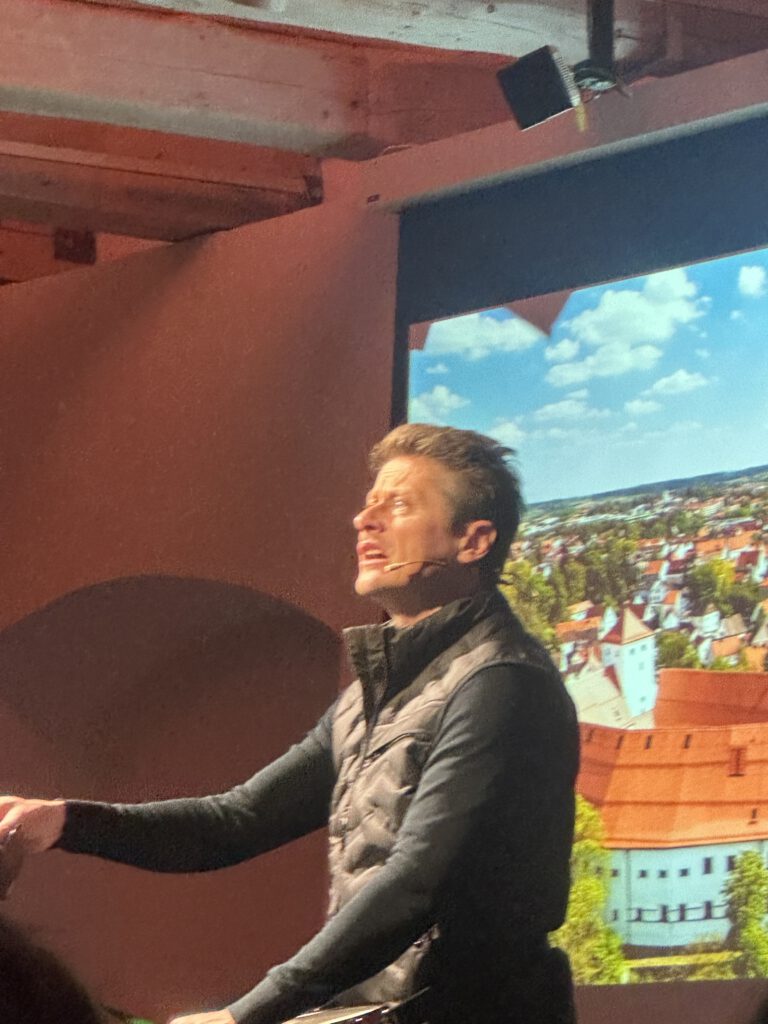

Auf der Bühne stand der Schauspieler Roman Knižka mit dem Bläserquintett OPUS 45.

Wie Deutsch-Lehrerin Frau Pecher im Vorfeld betonte, sind eigentlich dramatische Texte dafür geschaffen, auf der Bühne zu leben, während epische Texte mehr einer Erzählung dienen.

Dadurch, dass die Vorstellung einen erzählenden Charakter besitzte, konnte der epische Text dennoch flüssig vorgetragen werden.

OPUS 45 verbindet klassische Musik verschiedener Epochen mit literarischen Texten aus den Jahren 1945 bis 1949. Die Texte stammen unter anderem von Wolfgang Borchert, Bertolt Brecht und Nelly Sachs und erzählen von den tiefen Widersprüchen der Nachkriegszeit: von Hoffnung und Hunger, von Befreiung und Schuld, von Heimkehrern und Vertriebenen. Frau Pecher bemerkte auch, dass bei der Bühnenvorstellung epischer Texte oft gekürzt wird. Dies zeigte sich auch bei der Vorstellung: Manche Passagen wurden leicht gekürzt oder ausgelassen – ein typisches Problem, wenn Literatur zur Bühnenkunst wird.

Das Programm „Dass ein gutes Deutschland blühe …“ nahm uns mit auf eine Zeitreise in ein Land zwischen Ruinen, politischem Neubeginn und kulturellem Aufbruch. Es ging um historische Zentralmomente, aber auch um Fragen der Entnazifizierung und um das Bedürfnis vieler Menschen nach Ablenkung.

Gerade der Wechsel zwischen musikalischer Intensität und literarischer Schwere machte die Aufführung besonders eindringlich.

Neben der historischen Perspektive bekam die Veranstaltung auch eine aktuelle Bedeutung: Roman Knižka und OPUS 45 wurden 2025 mit dem Hans-Frankenthal-Preis ausgezeichnet. Ihr Projekt „Deutschland, siehst du das nicht?“ erinnert an das Scheitern der Weimarer Republik und mahnt damit vor den Gefahren rechter Ideologien – ein Thema, das angesichts heutiger politischer Entwicklungen kaum aktueller sein könnte

Die Lesung von Roman Knižka und OPUS 45 war weit mehr als ein Konzert oder eine Theaterstunde. Sie war ein eindrucksvoller Blick zurück in eine Zeit, die unsere Geschichte bis heute prägt – und zugleich ein Appell, wachsam zu bleiben, Verantwortung zu übernehmen und demokratische Werte zu schützen.

Text: Jessica M.