Idee/Umsetzung: Schahesta D.

Idee/Umsetzung: Schahesta D.

Idee/Umsetzung: Schahesta D.

Afghanische Teigtaschen gefüllt mit Schnittlauch und überzogen mit Joghurtsoße, Tomatensoße und getrockneter Minze

Rezept für ca. 4- 5 Personen

Zutaten für den Teig:

Eine Tasse Wasser, 2 Tassen Mehl und 1 Tl Salz zusammen mischen und zu einem Teig kneten. Je nach Augenmaß mehr oder weniger Wasser hinzufügen, um einen festen Teig zu erhalten.

Zutaten für die Joghurtsoße:

Dafür muss man 2 Becher Joghurt, feingehackte Knoblauchzehen, Salz und getrocknete Minze zusammen mischen.

Zutaten für die Tomatensoße:

Für die Tomatensoße müssen wir erstmal 2–3 Tomaten in einem Mixer pürieren, anschließend geben wir dies dann in einen kleinen Topf und erhitzen es zusammen mit etwas Tomatensoße aus der Packung mit etwas Öl (nach Augenmaß).

Das sollte dann ca. 5- 10 Minuten köcheln. Währenddessen fügen wir die Gewürze (Paprikapulver, Currypulver, Salz, Pfeffer, Oregano, Basilikum) hinzu. Optional kann man auch noch Bohnen oder Linsen dazugeben.

Teigtaschen:

Zum Befüllen der Teigtaschen müssen wir den Teig in gleich große Teile trennen und zu Kugeln rollen. Die einzelnen Kugeln muss man dann entweder mit einem Nudelholz oder einer Nudelmaschine ausrollen. Den ausgerollten Teig dann mit etwas Rundem ausstechen. Ich habe den Deckel einer Kanne verwendet. Die Kreise dann mit etwas feingeschnittenem Schnittlauch befüllen und anschließend zu einem Halbmond zusammen falten. Ich habe dafür ein Gadget benutzt, man kann es jedoch auch mit der Hand machen.

Die fertigen Teigtaschen kann man dann in einem Dampfgarer oder in Wasser kochen lassen. Währenddessen kann man die Joghurtsoße und Tomatensoße zubereiten. Zum Servieren bestreichen wir das Teller mit der Joghurtsoße, darauf kommen die fertigen Teigtaschen. Darüber noch ein bisschen Joghurtsoße und die Tomatensoße darauf verteilen. Und zum Schluss noch mit getrocknete Minze bestreuen und genießen. 🙂

Rezept/Fotos: Schahesta D.

Alle drei Jahre lässt die Stadt Friedberg die sogenannte „Friedberger Zeit“ aufleben. Die Menschen können die Stadtgeschichte hautnah und historientreu miterleben, in dem Sie sich einer Zeitreise ins 17. und 18. Jahrhundert hingeben. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt helfen mit ihren authentisch nachgeschneiderten Kostüme der damaligen Zeit das Fest so detailgetreu wie möglich nachzuahmen. Das Event zieht schon seit der Gründung im Jahr 1989, zur 725-Jahr-Feier der Stadtgründung, jährlich bis zu 10.000 Besucher an.

Mit ihrer Altstadt bietet Friedberg die perfekte Kulisse. Mit Demonstrationen der damaligen Handwerkskünste, Theater- und Musikdarstellungen und auch mit Blick auf das Essen, richtet sich alles nach dem Leben der damaligen Bürger. Das vielleicht größte Spektakel des Festes ist die sogenannte „Bäckertaufe“. Ortsansässige, die jeder kennt (zum Beispiel Mitglieder des Stadtrats), werden verhaftet, da Sie eine Straftat begangen haben sollen. Anschließend werden sie auf den Marienplatz geführt, an einen Stuhl gebunden und zur Befragung und natürlich auch zur Belustigung der Anwesenden unter Wasser getaucht. Natürlich wird darauf geachtet, dass niemand zu Schaden kommt und vorher alles abgesprochen ist.

Mit den Gewändern, die seit dem ersten Altstadtfest über tausende Male registriert wurden, bekommen die Tragenden kostenlosen Eintritt. Dies überzeugt jährlich viele Anwohner sich eines auszuleihen, zu kaufen oder sich in der örtlichen „Stoffstube“ mit Stoff einzudecken um selbst ein Kostüm zu schneidern oder sich eines schneidern zu lassen. Die bayrische Tracht gilt, trotz jährlich mehrerer Versuche, jedoch nicht als Eintrittskarte. Wer plant nur einmal hinzugehen oder sich schlichtweg nicht verkleiden möchte, bekommt gegen Geld eine Tonscheibe, die ihn befähigt, sich drinnen und draußen frei zu bewegen.

Auch hier verzichtet man auf Papierform oder gar einen Stempel auf die Hand, um der Historie treu zu bleiben. Da aufgrund der Corona-Pandemie, das eigentlich letztes Jahr geplante Fest abgesagt werden musste, ist es nun schon vier Jahre her seit die Ansässigen in die Frühe Neuzeit eintauchen konnten. Um dem Rhythmus dennoch treu bleiben zu können, sehen sich alle bereits in zwei Jahren wieder. Im Jahr 2023 könnt auch ihr vom 7. bis zum 16. Juli 2023 dem Fest beiwohnen und euch an der neuen damaligen Zeit erfreuen.

Text/Foto: Laura G.

Im Juni 2023 fand für die Mitglieder der Sprachkurse „Französisch“ und „Französisch fortgeführt“ eine Studienfahrt nach Straßburg im Elsass statt.

Folgendes durften wir erleben:

Die Hinfahrt mit der Deutschen Bahn verlief ereignislos, was anscheinend aber nur bei schulischen Veranstaltungen passiert. Glücklicherweise, denn nach Düsseldorf hatte ich schon einmal acht nervtötende Stunden gebraucht. Wir mussten einmal in Stuttgart umsteigen und kamen gegen 12 Uhr in Straßburg an. Sogar pünktlich und ohne Probleme. Das Hotel lag nur fünf Minuten entfernt auf der anderen Seite eines von der Sonne aufgeheizten Platzes und hieß „Ibis Budget“. Die Zimmer waren sehr sauber und hatten eine eigene Nasszelle und Toilette. Es gab vier Betten, ein Ehebett, darüber ein Stockbett und auf der gegenüberliegenden Seite ein Einzelbett. Sogar ein Fernseher war in der Zimmerausstattung mit inbegriffen. Es gab auch eine Klimaanlage. Allerdings hätte sie wohl drei Tage gebraucht, um unser Zimmer von 29°C auf etwa 20°C abzukühlen. Das einzige Effektive an ihr war das beständige Rauschen, dass, wie wir später noch feststellen durften, einem sehr effektiv den Schlaf raubt.

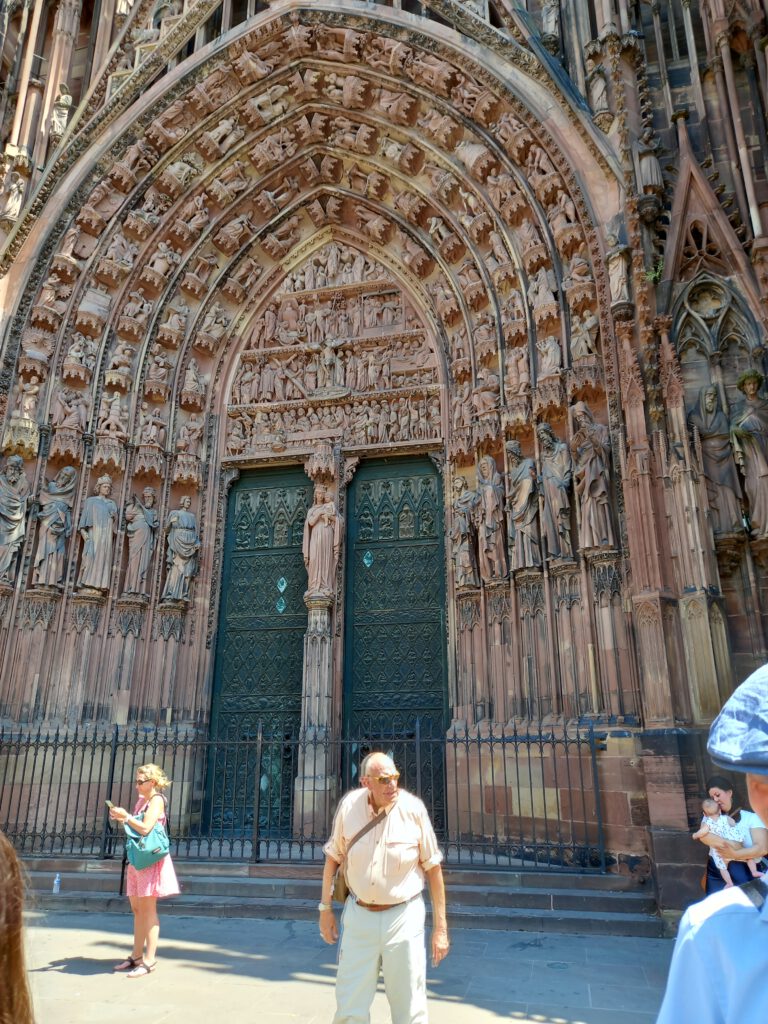

Nach dem Einchecken trafen wir uns vor dem Hotel und Herr Widmayr und Frau Steiner führten uns zu unserem wichtigsten Orientierungspunkt. Der „Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg“. Einer wunderschön anmutenden Kirche, die außen mit tausenden, meisterhaften Steinmetzarbeiten von Engeln und Heiligen versehen war, die sich wie Wächter in Bögen um das Eingangsportal erhoben. Von da aus durften wir nun die Stadt eigenständig erkunden, bevor wir um 16 Uhr eine echte Stadtführung hatten. Meine Gruppe machte sich auf die Suche nach einer Bäckerei und einer Brotzeit, möglichst preiswert, da Frankreich, wie wir bald am eigenen Leib, oder besser, am eigenen Geldbeutel, erfahren durften, äußerst viel Geld schluckt, wie ein Geldautomat – nur ist es dann für immer verschwunden und leider nicht eingezahlt. Wir gelangten schließlich zu der „Bäckerei unseres Vertrauens“, wie wir sie zunächst scherzhaft, später aber mit immer größer werdender Gewissheit nannten. Die Brotzeit bestand aus einem 30 cm langen Baguette/Sandwich mit Salat und Thunfisch. Unsere Brotzeit aßen wir an unserem späteren Lieblingsort, einer protestantischen Kathedrale, mit einem Platz davor, der von mehreren Bäumen überschattet war und so für angenehme Temperaturen sorgte.

Als Sitzgelegenheit diente uns eine metallene Wasserrinne. Und da erlebten wir auch schon unseren ersten kleinen Schock. Wir wussten ja, dass in Frankreich auch im öffentlichen Leben hohe Sicherheitsmaßnahmen herrschen. Aber dass in der Nähe fast aller großer Plätze immer Dreierteams des Militärs patrouillierten, das hat uns dann doch etwas geschockt. Vor allem waren die Soldaten ausnahmslos gefühlt zwei Meter groß, einen Meter breit, trugen volle Uniform mit viel Gepäck, ein Sturmgewehr und eine Pistole, die mit einem Kabel an einer schusssicheren Weste befestigt war. So verbrachten wir unseren ersten Nachmittag essend an unserem Lieblingsplatz. Auf dem Weg zur Kathedrale wurden wir schließlich enttarnt…

… als deutsche Touristen. Ein Rolexverkäufer (mit Fahrradschloss und daran befestigen Uhren) erkannte uns wohl zweifellos als Touris und rief uns mit solcher Überzeugung, Kraft und Elan folgendes hinterher: „Helmut!!!“

Wir waren so überrascht, dass wir uns alle gleichzeitig umdrehten und alle für eine Sekunde felsenfest davon überzeugt waren, „Helmut“ zu heißen. Hinter uns bekriegten sich die Verkäuferinnen zweier Crêpes-Stände und machten einander die Zutaten schlecht.

Um 16 Uhr begann unsere Führung. Ein gewisser Horst traf uns vor der großen Kathedrale und beschrieb uns Straßburgs belebte Geschichte und die mehrmaligen Sprachwechsel zwischen Deutsch und Französisch in wenigen Jahren Abstand. Er wollte es nach eigenen Angaben „ned dramadisieren, aba…“ zwischen allem Undramatischen entstand so ein großer Spannungsbogen, sodass seine Erzählweise eigentlich spannender war als die ganze Geschichte der elsässischen Metropole. Während der Führung kamen wir auch an dem Restaurant vorbei, dass wir abends noch heimsuchen wollten.

Besagtes Restaurant, das wir nach der Tour und noch etwas Freizeit, während der wir uns einige Wasserflaschen kauften, um nicht völlig zu Dörrfleisch auf Beinen zu werden, aufsuchten, hieß „Baeckeoffe“ (Bäckeöffe gesprochen). Es war ein schönes altes Fachwerkgebäude, wie sie in der Altstadt Straßburgs sehr gehäuft vorkommen und der Stadt ihren unvergleichlichen Flair verleihen, das innen mit dunklem Holz vertäfelt war, welches wiederum mit Blumen und Herzmustern verziert war. Die Küche war zwar gut, aber leider leider wurde mit Geschmacksverstärkern gekocht. Ich musste mich deshalb unglücklicherweise an Salat halten. Das heimliche Nationalgericht, der „Baeckeoffe“, eine Art Gratin mit Elsässer Sauerkraut, und je nach Art verschiedenem Fleisch, sowie der Flammkuchen wurden zu Teilen mit Glutamat hergestellt.

Herr Widmayr und Frau Steiner versuchten den Ober noch zu überzeugen, den Flammkuchen, wenn möglich, irgendwie ohne Creme zuzubereiten, worauf dieser aber nur mit überschlagender Stimme und einem entsetzten „Non!“ reagierte und leicht beleidigt einen Salat vorschlug, allerdings ohne Soße. Der Salat wiederum war anscheinend ohne Soße so trocken, dass er beinahe staubte. Zumindest wurde er mit einem Ei, einem Viertel Tomate und drei Scheiben mit Käse überbackenem Brot gereicht. Der Rest des Essens war nach Angaben der anderen Reisemitglieder äußerst „délicieux“.

13 Euro für einen Salat und etwa sechs Euro für eine kleine Flasche Wasser. Nur weil „Felicita“ draufstand.

Den Abend ließen wir in einer Bar ausklingen, in der ich einen Martini Blanc genießen durfte und die Mitglieder meiner Gruppe sich durch das Straßburger Bier probierten. Dazu gibt es zwei Dinge zu sagen. Erstens: 6 Euro für ein 0,3 Liter Glas Bier ist teuer. Zweitens: Bei Bier mit Litschi, Guave und Mango würde sich jeder anständige Braumeister in Bayern die Haare raufen. Die darauffolgende Nacht war mehr oder weniger schlaflos, aus viererlei Gründen:

Dienstag. Nach knapp sieben Stunden Schlaf ist man doch etwas müde. Klarer Fall: Eine kalte Dusche muss her. Die habe ich auch genommen. Danach, um 8.30 Uhr, das Frühstück. Es gab eigentlich alles, was das Herz begehrt. Kleine Croissants, Pain au Chocolat, Wurst, Schinken, Käse, Baguette, weiter Brot, Marmeladen, Schokoladen, Tees und natürlich Kaffee. Zum Schluss noch einen Apfel und ein Pain au Chocolat eingepackt, als Brotzeit für die Burg. Besagte Burg ist die Hohkönigsburg, französisch: Château du Haut-Koenigsbourg, die zweimal zerstört und wiederaufgebaut, und letzten Endes von Kaiser Wilhelm II. unter der Leitung des Berliner Ingenieurs Bodo Ebhardt wiederaufgebaut wurde. Die Bilder und die Aussicht waren einmalig.

Ich brauchte knapp zwei Stunden, um alles anzusehen. Danach ein kleiner Imbiss. Auch wieder Salat. Danach zurück nach Straßburg, wo wir den Rest des Tages selbstständig organisieren konten. Wir endeten letztlich auf unserem Lieblingsplatz, wo wir Döner und Sandwiches aßen. Bis ca. 22.30 sahen wir uns noch die Stadt an, kauften Wasser und begaben uns um 23 Uhr in unsere Zimmer.

Mittwoch Vormittag besuchten wir das EU-Parlament, ein sehr modernes Gebäude, das mehr an ein Glashaus erinnerte. Der Besuch war zwar interessant, man sollte das EU-Parlament wenigstens einmal im Leben gesehen haben, allerdings waren die Räumlichkeiten nicht besonders abwechslungsreich. Ein Flur glich dem anderen. Die Rede, wir uns noch im Plenarsaal anhören durften, war zwar recht informativ, als allerdings die Präsidentin der Republik Kosovo, Vjosa Osmani, eintraf und begann eine Lobeshymne auf die Demokratie und vor allem ihr Land zu singen, und nach 45 Minuten immer noch nicht fertig war und begann sich zu wiederholen, sind wir schließlich gegangen. Dann etwas Zeit für uns und am Nachmittag eine Bootsfahrt auf der Ill. Es war sehr schön, Straßburg auch mal vom Wasser aus zu sehen, aber die brütende Hitze machte uns dann doch sehr zu schaffen. Vor allem, da es keine Überdachung gab und sie unerbittlich auf uns herunterbrannte.

Am Abend gingen die, die wollten, nochmals mit den Lehrern essen. Das Restaurant hieß „La Case de l’Ile de Bourbon“ und führte eine kreolische Küche. Hier gab es also Spezialitäten der Insel La Réunion zu genießen – einem Übersee-Departement östlich von Madagaskar. Das Essen war übrigens sehr gut und vor allem preiswert. Die Soßen waren höllisch scharf und die Portionen ausreichend. Der Geschmack war überwältigend, dennoch herrschte nichts vor oder dominierte die anderen Zutaten, alle Aromen war ausgeglichen und zusammen mit den scharfen Soßen ergab es ein einmaliges Geschmackserlebnis. Zusammen mit einem zahnlückigen älteren Herren, der auf einem motorisierten Roller und einer Lautsprecherbox alle fünf Minuten an uns vorbeifuhr und uns anlächelte und zuwinkte, ergab es eine entspannte und gute Atmosphäre. Als Absacker gab es einen aromatisierten Rum. Kleiner Tipp: Die vielen Aromen treten erst richtig zutage, wenn man ihn einige Sekunden im Mund kreisen lässt. Den Rest der Nacht verbrachten wir in der Altstadt.

Wir stellten fest, es gibt drei Sachen die Straßburg ausmachen:

Kleine Restaurants,

Fachwerkhäuser und…

… Straßenmusikanten. Und die spielen wirklich gut.

Am Donnerstag hatten wir nach dem Frühstück noch Zeit unseren Besuch ausklingen zu lassen. Und dann endete unser kulturelles Abenteuer auch schon.

Fin

Text/Fotos: Gabriel T.

Zutaten:

3 Rollen Blätterteig

Rundes zum Ausstechen (klein und groß)

Optional: Füllung ( Zimt und Zucker oder Schokolade)

Toppings nach Wahl

Zubereitung:

Rezeptidee: Schahesta D.

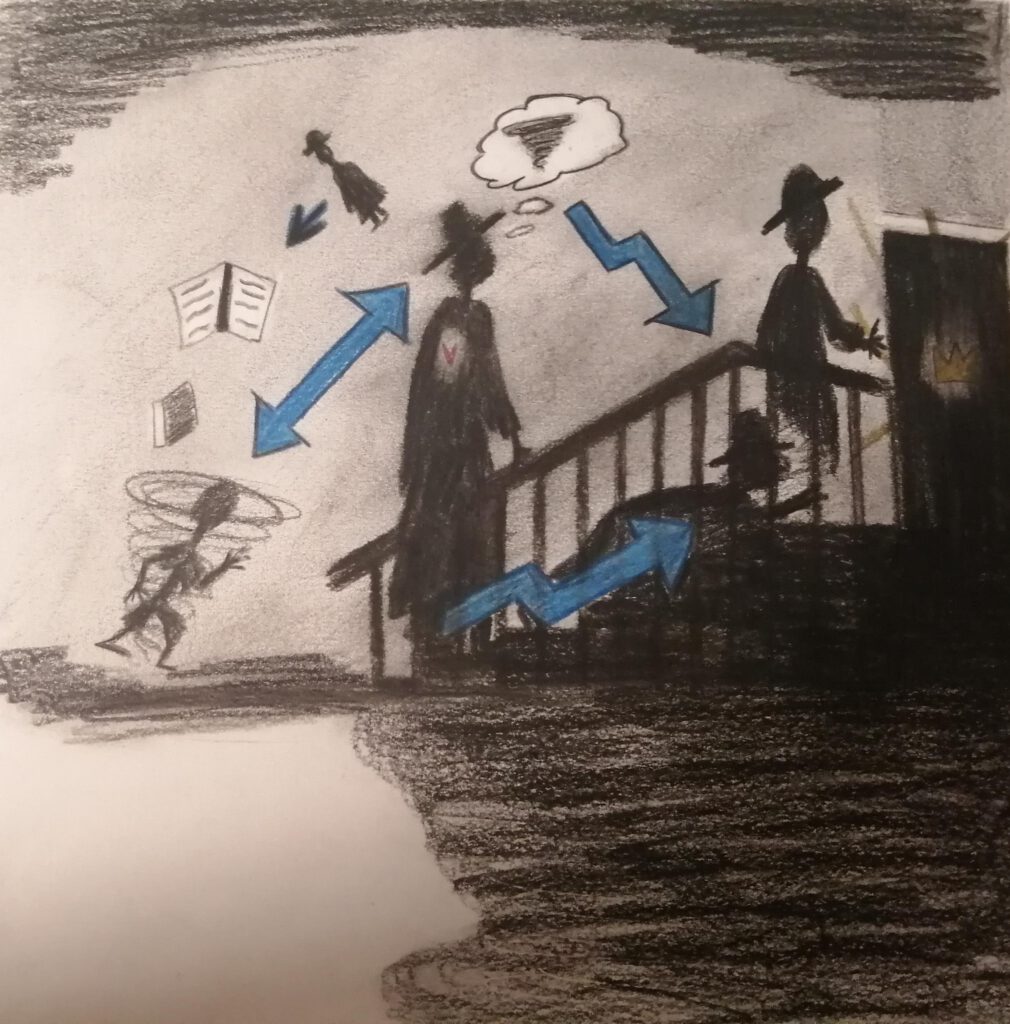

Zeichnung: Dana D.

„Hast du Löcher in deinen Socken?“ – „Nö, natürlich nicht.“

„Wie kommst du dann in deine Socken rein?“

Fritzchen kommt wütend von der Schule nach Hause und sagt zu seinem Vater: „Unser Lehrer weiß nicht, was er will! Gestern sagt er, dass 5 und 5 zehn ergibt, und heute ist auf einmal 6 + 4 auch zehn.

Ideen: Gabriel T.

Ich stehe hier, ich kann nicht anders. Gott helfe mir.

Um genau zu sein, stehe ich hier nun seit geschlagenen 3 Stunden und umwickle einen Holzlöffel mit Alufolie und Teig. Seit 3 Stunden!

Nachdem mein Zeitgefühl sich schon längst zur anderen Seite des Styx verabschiedet hat, sind mein einziger Anhaltspunkt für die vorangeschrittene Zeit die vergangenen Folgen von „Brooklyn 99“ und „The Rookie“.

Das ist wohl das Phänomen der „Sunk Cost Fallacy“. Für alle die nicht zufälligerweise eine Schwester haben, die Psychologie studiert oder selbst an diesem Thema interessiert ist: die „Sunk Cost Fallacy“ ist ganz vereinfacht die menschliche Tendenz an einer Tätigkeit immer weiter festzuhalten, nur weil man bereits so viel Zeit darin investiert hat.

Eigentlich hätte ich auch einfach meinen Nachmittag für etwas Produktiveres nutzen können. Das Portfolio ist mein persönliches Damokles-Schwert und Hausaufgaben und sowie Schulaufgaben wollen sich irgendwie auch nicht an meinen Zeitplan anpassen. Auch wenn die Existenz meiner Motivation etwas Nützliches zu tun genauso fragwürdig ist, wie die Existenz von Schrödingers-Katze, so ist es doch ohnehin egal, wenn diese hypothetische Zeit bereits in der Vergangenheit weilt.

Viele Worte und doch hat fast niemand eine Ahnung, worum es eigentlich geht.

Nun, es geht um afghanischen Cream Rolls und meinem inkompetenten Versuch dieses wirklich tolle Gebäck selbst meiner Klasse zu servieren.

An einem Mittwoch im Mai habe ich meiner Klasse versprochen, dass sie als Belohnung für gute Mitarbeit bei meinem Referat etwas von mir gebacken bekommen. Dies wurde mit Schmunzeln entgegengenommen, aber nur die Leute, welche mich in der Klasse besser kennen wussten, dass diese Drohung keine leere war.

Ich hatte mir bereits länger vorgenommen, das Rezept für die „Cream Rolls“, welches von der Schülerzeitung veröffentlicht wurde, selbst mal auszuprobieren. Nicht weil ich super im Backen bin, nein, eher aufgrund des Gegenteils: Immer wenn ich backe oder koche, kommen dabei sehr, nun, unterhaltsame Geschichten heraus. Und da ich ohnehin einen Artikel schreiben wollte, schien mir dies doch eine lustige Idee.

Nun, schon bei der Vorbereitung hatte Murphy seinem Gesetz alle Ehre gemacht; Regen. Genau dann als ich mit meinem Fahrrad losfuhr.

Und anscheinend hatte der Edeka die Gestalt von Daidalos Labyrinth angenommen, als ich versucht habe, die einfachsten Zutaten zu finden. Zugleich schien dieses Labyrinth eine neue Form der audio-visuellen Folter für die CIA auszuprobieren; alte deutsche Lieder. (Nicht wirklich mein liebstes Genre der musischen Künste wie man sich vielleicht denken konnte. ^^)

Aber dann hatte ich doch alles gefunden und war bereit zu ba-

Ich hatte vergessen, die doppelte Menge zu kaufen… Aww —, here we go again.

Aber jetzt. Jetzt war alles fertig, der Rest sollte ja nicht schwierig sein. Einfach nur den Teig wickeln und dann in den Ofen.

Naja, ganz so einfach war es dann doch nicht. Ich hatte irgendwie den Aufwand davon, jede Roll einzeln zu bearbeiten, bei einer Menge von mehr als 40 Stück, wohl leicht unterschätzt…

Wie gesagt, 3 Stunden. Nur fürs Aufrollen.

In den Ofen und fert-

…

Ach stimmt, die Alufolie ist ja noch in den Rollen drinnen…

Mittlerweile hat meine Mutter, nachdem ich mich mehrere Stunden in der Küche verbarrikadiert hatte, sich Sorgen gemacht. Daraufhin ist das Ganze in eine Familienaktion ausgeartet bei dem verzweifelten Versuch die Folie, welche sich nur ungern lösen wollte, mit Pinzette von den Rolls zu befreien. Was weitere 45 Minuten in Anspruch nahm, nicht weil das der Plan war, sondern weil das Herausziehen eigentlich viel einfacher hätte seien sollen.

Letztendlich hat alles ein Ende, nur die „Cream Rolls“ haben zwei. In diesem Fall wurden gegen 22 Uhr abends endlich die beiden Enden erreicht. Man darf bedenken, dass diese unendliche Geschichte gegen 16:30 begonnen hatte.

Und was ist jetzt die Moral der Geschichte? Backen ist böse? Backen ist ein gutes Bein-Workout? Man sollte sich Gedanken machen und die Anweisungen gescheit durchlesen bevor man mit irgendeiner Aufgabe anfängt?

Nun, für mich war die Moral erkannt als sich am nächsten Tag meine Klassenkameraden über das Gebäck gefreut haben und sich bei mir bedankt hatten.

Auch wenn manche Wege langwierig und hart scheinen, sollte man sie gehen, wenn sie am Ende zu einem Lächeln führen. Irgendjemand, irgendwo, 2023

Text/Fotos: Sebastian H.

Im vergangenen Februar fand an unserer Schule bereits die zweite „Open-Mind-Night“ statt. Den ganzen Abend lang zeigten Schüler*innen, eine Lehrerin und sogar eine ehemalige Schülerin der FOS/BOS unter dem Motto „Creative Moments“ ihre versteckten Talente dem Publikum. Organisiert wurde die Veranstaltung vom „Schule ohne Rassismus“-Teams der Beruflichen Oberschule Friedberg.

Unserer Autorinnen Mona und Lara waren mit dem Mikrofon unterwegs und haben den Abend so für uns dokumentiert. Von gefühlvollen Gesangseinlagen, anti-rassistischen Poetry Slams, über zwei selbst gedrehte Filme, wurden den Gästen viele kreative Beiträge geboten.

Hier findet ihr den Podcast zur 2. „Open-Mind-Night“ der FOS/BOS Friedberg:

Viel Spaß beim Hören!

Podcast/Text: Mona W., Lara Q.